- 挿し木・挿し芽ってなに?

- 挿し木・挿し芽をする際に準備するものは?

- 挿し木・挿し芽のやり方が知りたい!

- 挿し木・挿し芽の成功率を上げるコツってある?

- 挿し木・挿し芽ができる観葉植物の種類は?

こんな悩みを解決できる記事を用意しました!

この記事で紹介する「挿し木・挿し芽のやり方」を実践すれば、初心者でも観葉植物を増やせますよ!なぜなら、実際に私もこの方法でお気に入りの観葉植物を増やしたからです。

記事前半では、「挿し木・挿し芽とは」「挿し木・挿し芽をする際に必要なもの」「挿し木・挿し芽のやり方」について。

後半では、「成功率を上げるコツ」「よくある質問」「挿し木・挿し芽ができる観葉植物の種類」についてご紹介するので、ぜひ参考にしてください!

※初心者でも育てやすい観葉植物をまとめてみたので、気になる方は下記を参考にどうぞ。

↓↓↓

※観葉植物のおしゃれな飾り方について知りたい方は、下記の記事を参考にどうぞ。

↓↓↓

挿し木・挿し芽ってなに?

挿し木とは、植物の一部を切り取って発根させる方法のことです。植物の株を増やしたいときや、根腐れが進行している際の復活方法として使われます。

ちなみに挿し木は、植物のタイプによって呼び方が変わります。「挿し木」と呼ばれるのは樹木の場合です。草花やつる性植物の場合は「挿し芽」と言います。他にも、植物を増やす方法には「葉挿し」「水挿し」「株分け」などが挙げられます。

挿し木・挿し芽をする際に必要なもの10個

挿し木・挿し芽をする際に必要な道具は、以下の通りです。

- 鉢 or ポット or トレー

- 鉢底ネット・鉢底石(鉢を使う場合のみ)

- ガーデニングトレーシート

- スコップ

- ハサミ

- 細めの棒(つまようじ or 竹串など)

- ジョウロ

- 水が溜められる容器

- 土(赤玉土 or 鹿沼土 or 市販の挿し木・挿し芽用の土など)

- 発根促進剤(はっこんそくしんざい)

必要なもの①:鉢 or ポット or トレー

挿し木・挿し芽をする際は、挿し穂の本数に合わせて鉢やポット、トレーを準備しましょう。挿し穂の量が少ない場合は、ポリポットや小さめの鉢(3〜5号程度)。挿し穂の量が多い場合は、トレーや連結ポットがおすすめです。土がセットになっているトレーやポットもありますよ。

※挿し穂とは、挿し木・挿し芽に使用する枝や茎のことです。

「小さめの鉢」をお探しの方はこちら

↓↓↓

「ポット」をお探しの方はこちら

↓↓↓

「トレー」をお探しの方はこちら

↓↓↓

必要なもの②:鉢底ネット・鉢底石(鉢を使用する場合のみ)

挿し木・挿し芽をする際に鉢を使用する場合は、鉢底ネットと鉢底石を敷きましょう。※スリット鉢を使用する場合は、必要ありません。鉢底ネット・鉢底石を敷くことで、害虫の侵入や土が鉢から流れ落ちるのを防げます。

鉢底ネットには、丸形や角形でそのまま使えるタイプや、ロール形で好みのサイズにカットできるタイプなどがあります。好みに合わせて使いやすいものを選びましょう。

「鉢底ネット」をお探しの方はこちら

↓↓↓

「鉢底石」をお探しの方はこちら

↓↓↓

必要なもの③:ガーデニングトレーシート

ガーデニングシートとは、挿し木・挿し芽や鉢上げなどをする際に敷くホック付きのシートのことです。四隅のホックを留めることでトレーになり、作業スペースが汚れるのを防げます。

新聞紙やブルーシートでも代用できますが、ガーデニングシートがあればなにかと便利なので、1枚持っておくとよいでしょう。

「ガーデニングシート」をお探しの方はこちら

↓↓↓

必要なもの④:スコップ

挿し木・挿し芽をする際に使用するスコップは、土がこぼれにくい小型のものがおすすめ。その理由は、挿し木をする鉢やポットはサイズが小さいからです。スコップの形は、剣先タイプや丸形タイプ、筒形タイプなどさまざまなものがあります。

「スコップ」をお探しの方はこちら

↓↓↓

必要なもの⑤:ハサミ

ハサミは、切れ味のよいものを選びましょう。切れ味のよいハサミを使用することで、挿し穂の切り口が潰れるのを防げます。ハサミを使用する際は、しっかり消毒をしてバイ菌が入らないようにしてください。

「ハサミ」をお探しの方はこちら

↓↓↓

必要なもの⑥:細めの棒

細めの棒は、土に挿し穂を挿す穴を開けるために使用します。あらかじめ土に穴を開けておくことで、挿し穂を傷付けずにスムーズに挿せます。棒の種類は、挿し穂の太さに合わせて「割りばし」や「つまようじ」「竹串」など、適切なものを選びましょう。

必要なもの⑦:ジョウロ

挿し穂の水やりは、ハス口(ぐち)のジョウロを使用しましょう。水圧の柔らかいハス口のジョウロを使用することで、挿し穂や土へやさしく水やりができます。水が勢いよく出るジョウロでの水やりは、挿し穂が倒れる可能性があるので注意してくださいね。

「ジョウロ」をお探しの方はこちら

↓↓↓

必要なもの⑧:水が溜められる容器

水が溜められる容器は、挿し穂を水揚げする際に使用します。挿し穂は根がないので、土に挿す前に水揚げを行い、しっかり水を吸収させる必要があります。そのため、挿し穂のサイズや量に合った容器を用意するようにしましょう。

必要なもの⑨:土(赤玉土 or 鹿沼土 or 市販の挿し木・挿し芽用の土など)

挿し木・挿し芽をする際は、水はけがよく肥料が混ざっていない清潔な土を使用します。「土どうしよっかな……」と悩んでいる方は、市販されている挿し木・挿し芽用の土を選ぶと安心です。

「挿し木・挿し芽用の土」をお探しの方はこちら

↓↓↓

「赤玉土」をお探しの方はこちら

↓↓↓

「鹿沼土」をお探しの方はこちら

↓↓↓

必要なもの⑩:発根促進剤

「ルートン」や「メネデール」「オキシベロン」などの発根促進剤は、使用することで根が出やすくなります。絶対に必要というわけではありませんが、挿し木・挿し芽の成功率を上げたい方には特におすすめです。

「メネデール」をお探しの方はこちら

↓↓↓

「オキシベロン」をお探しの方はこちら

↓↓↓

「ルートン」をお探しの方はこちら

↓↓↓

挿し木・挿し芽のやり方

挿し木・挿し芽の手順は、以下の通りです。

- 挿し木・挿し芽に使用する枝・茎を切り取る

- 切り取った枝・茎を整理して「挿し穂」にする

- 挿し穂を水につける

- 挿し床を作る

- 挿し床に挿し穂を挿す

- たっぷり水を与える

- 根が出たら鉢上げをする

ここからは、挿し木・挿し芽のやり方について詳しく解説していきます。

手順①:挿し木・挿し芽に使用する枝・茎を切り取る

今年芽吹いた若くて元気のよい枝・茎を2〜3節分くらいカットします。長さの目安は樹木の場合、7〜15cm程度。草花の場合は、5〜10cm程度です。混み合っている部分を剪定した枝・茎も使用できます。節目の上の部分を5〜10mm程度を残して切ると、残った部分が比較的きれいに見えますよ。

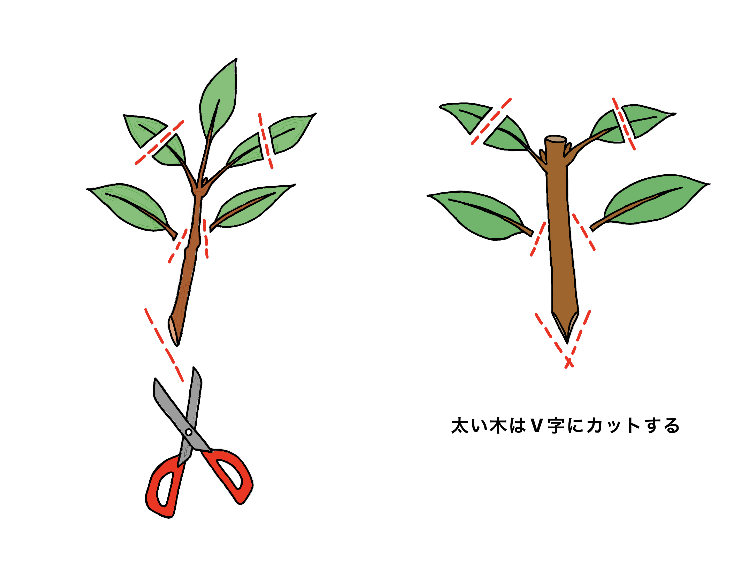

手順②:切り取った枝・茎を整理して「挿し穂」にする

手順①で切り取った枝・茎を整理し、挿し穂を作ります。先端の葉を3枚ぐらい残して、下の葉は取り除いてください。残した葉が大きい場合は、葉を半分に切ることで水分が過度に蒸発するのを防げますよ。

土に挿す部分は、水を吸う面積を大きくするために斜めにカット。太めの枝・茎は、V字(くさび形)にカットするとよいでしょう。

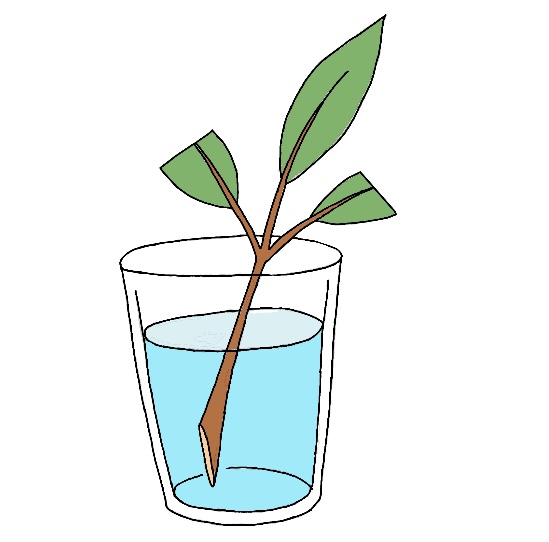

手順③:挿し穂を水につける

手順②で作った挿し穂を水につけます。水につける目安は、1〜2時間程度です。長い場合は、6〜12時間水につけることもあります。挿し穂をつける水にメネデールまたはオキシベロン液剤を入れると、発根率が上がります。

手順④:挿し床を作る

挿し穂を水につけている間に挿し床を作りましょう。※挿し床とは、挿し穂を挿す土のことです。鉢を使う場合は、鉢底に鉢底ネットと鉢底石を敷いて土を入れます。ポットやトレーの場合は、何も敷かずに土を入れます。

初心者の方は、「挿し木・挿し芽用の土」を使うと安心です。挿し木・挿し芽用の土がない場合は、「赤玉土(小粒)」「鹿沼土(細粒)」などを使用します。

挿し穂を挿す前にしっかり水をまいて、挿し床を湿らせてください。あとで水を与えた際に、土が浮いて挿し穂が倒れるのを防げ、成功率も上がりますよ!

手順⑤:挿し床に挿し穂を挿す

挿し床に細めの棒で深さ3〜5cm(挿し穂の長さの1/3〜1/2程度)の穴を開け、挿し穂を挿していきます。挿し穂の切断面が土に付いていないと水を吸収できず枯れてしまうので、しっかり土に当たるまで挿してください。

挿し穂を挿したあとは、周りの土を寄せて軽く押さえます。土に挿す前に、挿し穂の切断面に発根促進剤(ルートン)を薄く付けておくと、発根率が上がりますよ。

手順⑥:たっぷり水を与える

挿し穂を土に挿したら、たっぷり水を与えましょう。理由は、水やりをすることで挿し穂の周りの土が引き締まり、密着するからです。また、土の中の余分な粉を鉢底から流し出せるので、水はけが悪くなるのを防げます。

水を与えたあとは、風通しがよく直射日光の当たらない明るい日陰に置き、発根するのを待ちます。土が乾燥しないように注意して、管理しましょう。

手順⑦:根が出たら鉢上げする

挿し穂の根がしっかりしたら、傷が付かないように丁寧に取り出し鉢上げしましょう。※鉢上げとは、発根した挿し穂を鉢に植え替えることです。

鉢上げをするときに必要な道具は、以下の通りです。

- 鉢(挿し穂の大きさにあうサイズを用意する)

- 軍手 or ゴム手袋

- 鉢底ネット

- 軽石 or 鉢底石

- 新しい観葉植物用の土(培養土)

- 割りばし

鉢上げのやり方は、まず挿し穂の根の周りに付いている余分な土を落とします。次に、植え替える鉢に鉢底ネット・鉢底石を敷いて培養土を適量入れ、挿し穂を移します。

挿し穂を移したら、鉢の縁から2〜3cmのところまで土を入れてください。土を入れたあとは、割りばしを挿して土の隙間をなくします。割りばしを挿すときは、根に傷が付かないように注意しましょう。最後に、水をたっぷり与えれば鉢上げ完了です。

挿し木・挿し芽の成功率を上げるコツ

挿し木・挿し芽の成功率を上げるコツは、以下の通りです。

- 挿し木・挿し芽は最適な時期に行う

- 挿し穂の葉を減らす

- 挿し穂の切り口を斜めにカットする

- 挿し穂にしっかり水を吸収させる

- 挿し木・挿し芽に適した新しい土を選ぶ

- 挿し床を湿らせ穴を開けてから挿し穂を挿す

- 挿し穂の切り口が土に当たるようにする

- 発根促進剤を使用する

それぞれ解説していきます。

コツ①:挿し木・挿し芽は最適な時期に行う

挿し木・挿し芽を行う際は、最適な時期を選びましょう。その理由は、植物の活動が活発な時期の方が根が出やすく、切った枝や茎などの回復が早いからです。

観葉植物の種類によって異なりますが、挿し木・挿し芽を行うのに適した時期は4〜9月、発根しやすい土の温度は約20〜25℃、発根するまでの期間は3〜5週間程度です。

湿度が高い方が挿し穂の乾燥を防げるので、挿し木・挿し芽をするなら梅雨時期がベスト!温度・湿度と共に最適なので、この時期が特におすすめです。

挿し木・挿し芽をする際は、観葉植物にとって最適な時期を確認してからチャレンジしましょう。

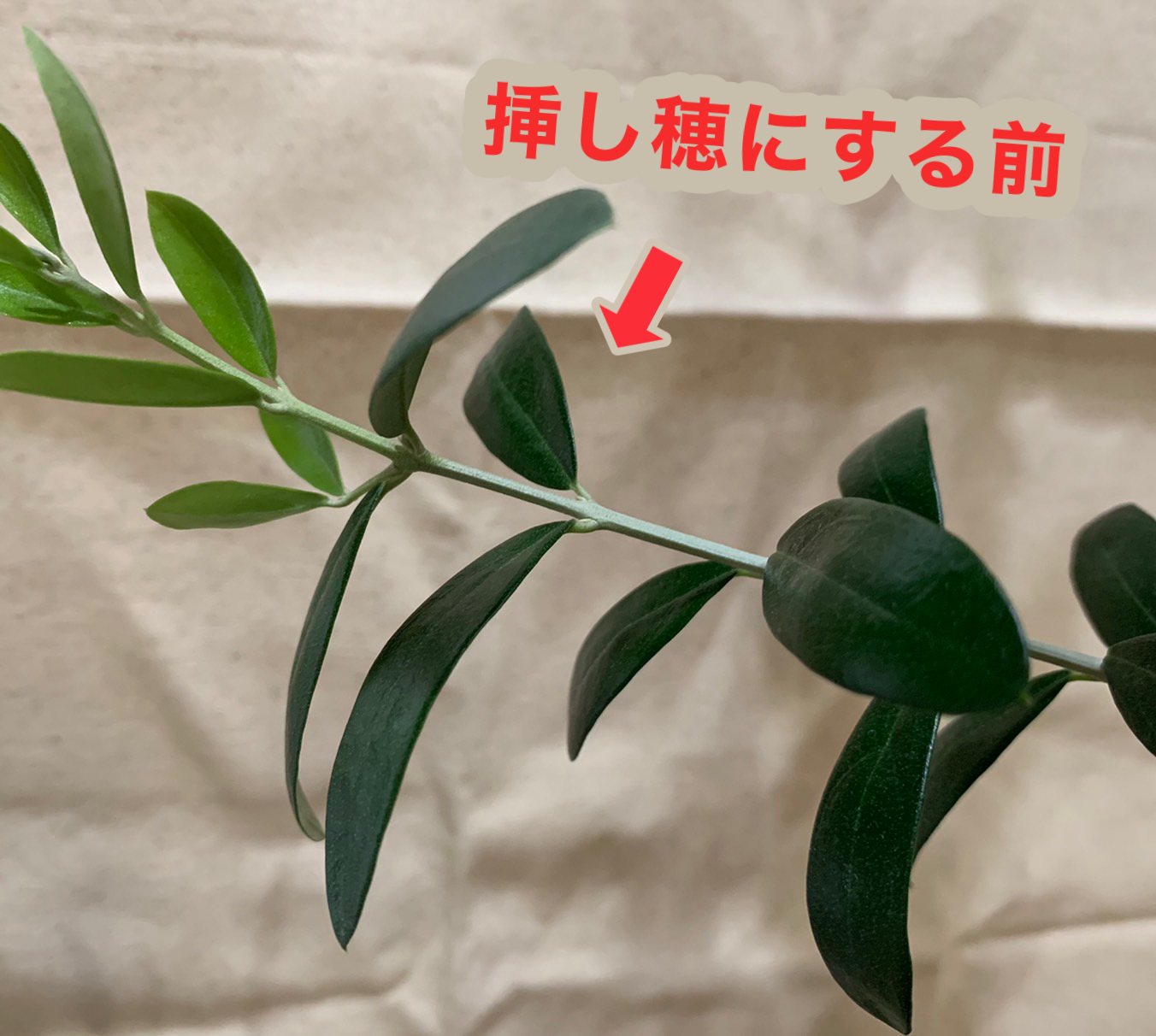

コツ②:挿し穂の葉を減らす

挿し穂の葉は枚数が多ければ減らし、大きい場合は小さく切りましょう。

葉を減らした挿し穂はこんな感じ

【Before】

↓↓↓

【After】

↓↓↓

観葉植物は葉から水分を蒸散します。挿し穂に対して葉の量や面積が大きいと、水分を蒸散する量が多くなり枯れることも……。そのため、葉を適度に減らすことで枯れにくくなるので、挿し木・挿し穂の成功率が上がりますよ。

コツ③:挿し穂の切り口を斜めにカットする

挿し穂の切り口は斜めにカットしましょう。枝・茎が太い場合はV字(くさび形)にカットします。斜めまたはV字にカットする理由は、切断面を広くして水を吸い上げやすくするためです。

斜めにカットした場合

↓↓↓

V字(くさび形)にカットした場合

↓↓↓

挿し穂をカットする際は、切れ味のよい清潔なハサミやナイフを使用してください。切れ味の悪い刃物を使用すると、切り口が潰れうまく水を吸い上げられなくなります。不衛生な刃物の使用は、バイ菌が付いてしまうので注意しましょう。

コツ④:挿し穂にしっかり水を吸収させる

挿し穂を作ったら、乾燥しないようにしっかり水を吸収させましょう。挿し穂は根がないので、水を吸い上げる力が弱くなっています。そのため、挿し穂を土に挿す前に水をしっかり吸収させることで、乾燥して枯れるのを防げるようになります。

コツ⑤:挿し木・挿し芽に適した新しい土を選ぶ

手順④で簡単にお伝えしましたが、挿し木・挿し芽で使用する土は新しい「挿し木・挿し芽用の土」「赤玉土(小粒)」「鹿沼土(細粒)」などが適しています。

その理由は、土に肥料や雑菌が混ざっていたり水はけが悪かったりすると、発根しにくく失敗してしまうからです。挿し穂の切り口は菌が入りやすく、水はけの悪い土はすぐにカビが生えてきます。

そのため、挿し木・挿し芽を行う際に使用する土は、清潔で水はけがよく、肥料が混ざっていない新しい土を選ぶ必要があるのです。

「挿し木・挿し芽用の土」をお探しの方はこちら

↓↓↓

コツ⑥:挿し床を湿らせ穴を開けてから挿し穂を挿す

挿し床は、挿し穂を挿す前にしっかり湿らせ、細い棒で穴を開けましょう。穴の目安は、挿し穂の1/3〜1/2程度です。乾いた土にそのまま挿すと、挿し穂が折れたり曲がったりする恐れがあるので、注意してください。

他にも、手順⑥でお伝えしましたが、挿し穂を挿したあとにたっぷり水を与えます。その際に、挿し床を湿らせずに水やりをすると、土が浮き挿し穂が倒れてしまう可能性も……。

そのため、挿し床を湿らせ穴を開けてから挿すことで、水やりをした際に挿し穂が倒れるのを防げます。

コツ⑦:挿し穂の切り口が土に当たるようにする

挿し穂を挿し床に挿す際は、切り口がしっかり土に当たるようにしましょう。挿し穂は根がないので、切り口が土にしっかり当たっていないと、水を吸収しにくくなります。なので、挿し穂の切り口と土の間に隙間ができないよう、しっかりと挿してくださいね。

コツ⑧:発根促進剤を使用する

発根促進剤は「絶対必要!」というわけではありませんが、成功率を上げたいなら使用した方がよいと、私は思います。おすすめは、「メネデール」「オキシベロン」「ルートン」です。発根促進剤を使用する際は、説明書をしっかり読んで正しく使ってくださいね。

「メネデール」をお探しの方はこちら

↓↓↓

「オキシベロン」をお探しの方はこちら

↓↓↓

「ルートン」をお探しの方はこちら

↓↓↓

【Q&A】挿し木・挿し芽に関するよくある質問3つ

以下では、挿し木・挿し芽に関する質問にお答えしていきます。今回は、挿し木・挿し芽をしたあとの疑問点についての質問をピックアップしましたので、ぜひ参考にしてください。

質問①:挿し木・挿し芽をしたあとの管理はどうしたらいいの?

- Q挿し木・挿し芽をしたあとは、どうしたらいいですか?

- A

風通しがよく直射日光の当たらない明るい日陰に置き、土が乾燥しないように管理しましょう。

挿し木・挿し芽の置き場所は、暗過ぎる日陰や日差しが強過ぎるところは、失敗しやすいのでおすすめできません。強い風が当たる場所も、葉が傷んだり乾燥したりする可能性があります。

なので、日当たりと風通しが強過ぎず弱過ぎない、ちょうどよい場所に置いてあげてください。水やりは、勢いよく与えると挿し穂が倒れる恐れがあるので、やさしく与えるのがポイントです。

また、挿し木・挿し芽は根がない状態で土に挿しているので、乾かし過ぎると早い段階で枯れてしまう恐れがあります。ある程度、土を湿らせた状態で管理するとよいでしょう。土の乾き具合を確認して、水を与えてくださいね。

室外で管理している場合は、雨の勢いで挿し穂が倒れることや病気になる可能性があるので、注意しましょう。

質問2:発根するまで日数はどのくらいかかる?

- Q挿し木・挿し芽をしてから、根が出てくるまでどのくらい待ったらいいですか?

- A

少なくとも1カ月は待ちましょう。

一般的には、挿し穂が発根してからしっかりした根になるまで、最低3週間〜1カ月程度かかります。

しかし、挿し木・挿し芽が発根するまでの日数は、種類や時期、発根促進剤の使用の有無などによって異なるので、ハッキリとは言えません。中には、2週間で発根してくれる場合や半年ぐらいかかってしまう場合もあります。

というわけで、待ち遠しいとは思いますが、しっかり観察しながら気長に待ってあげてください。挿し木・挿し芽をした日付をメモしておけば、何日経ったか確認しやすいですよ。

質問3:発根はどうやって確認したらいいの?

- Q根が出ているかどうかを確認する方法はありますか?

- A

確認方法はもちろんあります。

発根のサインは、挿し穂が元気に生長して新芽がニョキニョキと出てきたり、底から根が見えたりしたときです。挿し穂を抜けない程度に軽く引っ張り、抵抗があれば発根している可能性が高いでしょう。

挿し木・挿し芽ができる観葉植物

最後に、挿し木・挿し芽ができる観葉植物をご紹介していきます。

以下に記載している観葉植物は、挿し木・挿し芽が可能な種類のほんの一部です。たくさんあり過ぎてご紹介しきれないので、おすすめの種類を載せています。

種類①:アイビー

星形やハート形の葉をたくさん付けるキュートな『アイビー(ヘデラ)』。葉の色は、濃い緑や鮮やかな緑、白斑入りなどがあります。挿し芽をする時期は、4〜7月頃または9月頃です。

「アイビー」をお探しの方はこちら!

↓↓↓

種類②:オリーブ

シンボルツリーや観賞用として人気が高い『オリーブ』。細長い緑色をした葉のコントラストや、美しい樹形が魅力です。

挿し木をする時期は、暖かい地域で3〜4月頃、寒い地域では4〜5月頃が適しています。また、6〜7月頃も挿し木が可能です。

» AND PLANTS(公式)で観葉植物を見る

» Hana Prime(公式)で観葉植物を見る

種類③:ガジュマル

個性的な樹形がなんとも魅力的で、生命力がかなり強い『ガジュマル』。樹形にばかり注目してしまいがちですが、鮮やかな緑色をした葉もすてきですよ。挿し木をする時期は、5〜7月頃がおすすめです。

» AND PLANTS(公式)で観葉植物を見る

» Hana Prime(公式)で観葉植物を見る

種類④:カポック

手のひらのように見える丸みのある葉がかわいらしい『カポック(シェフレラ)』。挿し木をする時期は、5〜8月頃が適しています。耐寒性や耐陰性があるので、初めての方でも育てやすい観葉植物になります。

» Hana Prime(公式)で観葉植物を見る

種類⑤:ゴムの木

光沢のある肉厚の大きな葉が特徴の『ゴムの木』。濃い緑色をした重厚感のある品種や斑入りの品種があります。斑入りのゴムの木は、日当たりがよいと赤く色づくのも魅力の1つ。挿し木をする時期は、5〜7月頃がおすすめです。

» Hito Hana(公式)の観葉植物を見る

種類⑥:シマトネリコ

ライトグリーン色の小さな葉が美しい『シマトネリコ』。涼しげな印象で生長が早く、シンボルツリーとしても人気があります。挿し木をするのに適した時期は、5〜7月頃です。

» AND PLANTS(公式)で観葉植物を見る

» Hana Prime(公式)で観葉植物を見る

種類⑦:パキラ

光沢のある鮮やかな葉と樹形が美しい『パキラ』。丈夫で育てやすく、シンボルツリーとしても人気のある観葉植物です。挿し木をする時期は、5〜7月頃がおすすめです。

» AND PLANTS(公式)で観葉植物を見る

» Hana Prime(公式)で観葉植物を見る

種類⑧:フィカス・ウンベラータ

ハート形の大きな葉と白色の幹が特徴の『フィカス・ウンベラータ』。インテリアとして部屋に飾るだけで、空間を明るくしてくれます。挿し木をするのに適した時期は、5〜7月頃です。

» AND PLANTS(公式)で観葉植物を見る

» Hana Prime(公式)で観葉植物を見る

種類⑨:ポトス

棚やラックから垂らして飾ったり、天井や突っ張り棒に吊るしたりなど、おしゃれなインテリアとしても楽しめる『ポトス』。鮮やかなライムグリーン色の品種や斑入りの品種などがあります。挿し芽をする時期は、5〜8月頃がおすすめです。

» Hana Prime(公式)で観葉植物を見る

種類⑩:モンステラ・デリシオーサ

『モンステラ・デリシオーサ』は、つる性の観葉植物です。切れ込みや穴のあいた葉が個性的で、インパクトがあります。ボタニカル柄のモチーフとなる植物の1つです。挿し木をする時期は、4〜7月頃または9月頃です。

» AND PLANTS(公式)で観葉植物を見る

» Hana Prime(公式)で観葉植物を見る

種類⑪:ユーカリ

シルバーグリーン色の葉が特徴の『ユーカリ』。見た目のかわいらしさや、香りがよいところもおすすめのポイントです。挿し木をする時期は、6〜7月頃が適しています。

» AND PLANTS(公式)で観葉植物を見る

挿し木・挿し芽で観葉植物を増やそう!

今回は、記事前半で「挿し木・挿し芽とは」「挿し木・挿し芽をする際に必要なもの」「挿し木・挿し芽のやり方」について。

後半では、「成功率を上げるコツ」「よくある質問」「挿し木・挿し芽ができる観葉植物の種類」についてご紹介しました。

最後にもう一度、挿し木・挿し芽のやり方と成功率を上げるコツを確認しましょう!

~挿し木・挿し芽のやり方~

- 挿し木・挿し芽に使用する枝・茎を切り取る

- 切り取った枝・茎を整理して「挿し穂」にする

- 挿し穂を水につける

- 挿し床を作る

- 挿し床に挿し穂を挿す

- たっぷり水を与える

- 根が出たら鉢上げをする

~挿し木の成功率を上げるコツ~

- 挿し木・挿し芽は最適な時期に行う

- 挿し穂の葉を減らす

- 挿し穂の切り口を斜めにカットする

- 挿し穂にしっかり水を吸収させる

- 挿し木・挿し芽に適した新しい土を選ぶ

- 挿し床を湿らせ穴を開けてから挿し穂を挿す

- 挿し穂の切り口が土に当たるようにする

- 発根促進剤を使用する

挿し木・挿し芽は、やり方やコツさえわかれば誰でも簡単にできます。最初はうまくいかないこともあるかもしれませんが、何度もチャレンジしてお気に入りの植物を増やしてみてくださいね!

※初心者でも育てやすい観葉植物をまとめてみたので、気になる方は下記を参考にどうぞ。

↓↓↓

※観葉植物のおしゃれな飾り方について知りたい方は、下記の記事を参考にどうぞ。

↓↓↓

コメント