- なぜ観葉植物は肥料が必要なの?

- 観葉植物の生長に必要な栄養素ってなに?

- 肥料を与える時期はいつ?

- どんな種類の肥料を与えればいいか知りたい!

- 肥料を与える際の注意点はある?

こんな悩みを解決できる記事を用意したよ!

記事前半では、「肥料の必要性」「観葉植物の生長に必要な栄養素」「肥料の種類」「肥料のタイプ」について解説します。

後半では、「肥料を与える時期」「肥料の与え方」「肥料を与える際の注意点」をご紹介するので、ぜひ参考にしてくださいね!

※「すぐに肥料を与える時期について知りたい!」という方は、「肥料を与える時期」へどうぞ!

そもそも肥料は必要なの?

結論から言うと、観葉植物を育てる際は肥料を与えた方がよいでしょう。なぜなら、観葉植物が行う光合成だけでは生長に必要な養分が不足してしまうからです。

実際に、自然界では動物の排泄物や落ち葉を微生物が分解して、植物の生長に必要な養分を作り出しています。

しかし、鉢植えの場合は自然に養分を作り出せません。地植えの場合も自然界ほど豊富に養分を作り出すのは難しいでしょう。そのため、肥料を与えることで生長に必要な養分を補えるようになるのです。

ちなみに肥料とは、観葉植物の生長に不足した養分を補う役割を持つ物質のこと。「大きく育てたい!」「花を咲かせたい!」「実を付けたい!」と考えている方は、積極的に肥料を与えるのがおすすめです。

観葉植物の生長に必要な3つの栄養素

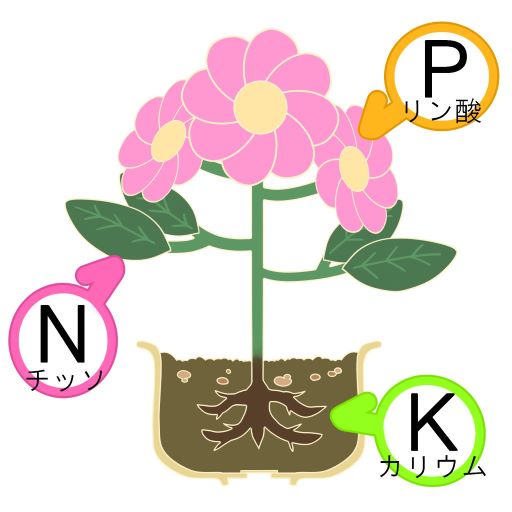

観葉植物が根から吸収する養分はたくさんありますが、その中でも特に必要なのが「窒素」「リン酸」「カリ」の3つです。

ここでは、観葉植物の生長に必要な3つの栄養素について解説していきます。

栄養素①:窒素

窒素(ちっそ)は主に観葉植物の葉や茎の生長に必要な栄養素です。「葉肥(はごえ)」とも呼ばれており、植物が生きていく上で欠かせないタンパク質や光合成に必要な葉緑素の元になります。

窒素不足になると、葉の色が黄色く変色したり葉が落ちたりして、観葉植物が弱ってしまう可能性があるので注意しましょう。肥料のパッケージには、元素記号の『N』と表記されている場合があります。

栄養素②:リン酸

リン酸は主に花や実の付きをよくする栄養素です。「花肥(はなごえ)」「実肥(みごえ)」とも呼ばれており、観葉植物全体の生長を助ける効果もあります。

リン酸が不足すると花や実の付きが悪くなるだけでなく、葉や茎もやせていく可能性があるので注意しましょう。肥料のパッケージには、元素記号の『P』と表記されている場合があります。

栄養素③:カリ

カリは「根肥(ねごえ)」とも呼ばれています。光合成で作られた炭水化物を葉から根に運び、根の生長を促します。他にも、観葉植物を丈夫にするので、寒さや病気に対する抵抗力を強くする働きもあるのです。

カリが不足すると新芽は大きくならず、下の古い葉から黄色く変色して全体的に弱ってしまうので注意しましょう。

ちなみに、元素名は「カリウム」ですが、肥料では「カリ」と呼ばれています。肥料のパッケージには、元素記号の『K』と表記されている場合があります。

肥料の種類

観葉植物の肥料は、大きく分けて「有機肥料」「化学肥料」の2種類です。

ここでは、「有機肥料」と「化学肥料」について解説していきます。

有機肥料

有機肥料とは、油かす・米ぬかなど植物性の有機物や動物の糞・骨・牡蠣の殻など動物性の有機物で作られた肥料のこと。

有機肥料を使用する主なメリット・デメリットは、以下の通りです。

~有機肥料を使用するメリット~

- 土壌が改良される

- 窒素・リン酸・カリ以外の養分も期待できる

- 持続性がある

~有機肥料を使用するデメリット~

- 臭いやコバエが発生する

- 量の調整が難しい

- 価格が高い

有機肥料は効き目がゆっくりなのが特徴です。土の中に生息している微生物の働きによって有機物が分解され、観葉植物が吸収できる養分になります。

また、微生物が活発に働くことで保水性や透水性(とうすいせい)のあるふかふかとしたよい土になるのです。

しかし、臭いがあるので快害虫を寄せ付ける可能性があります。マンション・一軒家などの室内で観葉植物を育てている方や、虫が苦手な方にはあまり向いていないでしょう。

»虫がわく原因や対策、対処法について知りたい方は、下記をご覧ください。

化学肥料

化学肥料とは、鉱物や空気中の窒素などの無機物で作られた肥料のこと。

化学肥料を使用する主なメリット・デメリットは、以下の通りです。

~化学肥料を使用するメリット~

- 成分量が明確で量の調整もしやすい

- 臭いやガスが発生しない

- 価格が安い

~化学肥料を使用するデメリット~

- 過剰に与えると肥料焼けを起こす

- 土壌の改良はされない

- 使い続けると土が固くなる

無機養分が1つだけ入った肥料を単肥、2つ以上入った肥料を複合肥料と言います。一般的に売られている化成肥料は複合肥料の一種で、窒素・リン酸・カリがバランスよく化学的に配合されている肥料です。

水に溶けることで根が吸収できる状態になるので、使用上の注意を守れば誰でも簡単に扱えます。

肥料を与えた後、すぐに効果が現れる速効性肥料とゆっくり効き始める緩効性肥料(かんこうせいひりょう)があり、用途に合わせて使い分けられます。

肥料特有の臭いがなく汚れにくいので、マンションや一軒家などの室内で観葉植物を育てている方に向いているでしょう。

肥料のタイプ

肥料にはさまざまな形状があります。タイプによって性質や用途が異なるので、観葉植物の種類や肥料を与える時期によって選びましょう。

肥料のタイプは以下の通りです。

~肥料のタイプ~

- 粉末肥料

→粉末状の肥料は、水に溶かして追肥として使用します。

- 粒状肥料

→粒状肥料には、元肥として土に混ぜて使用するものと、追肥として土の上に撒くものがあります。

- 固形肥料

→固形肥料は粒状のタイプより大きく、ほとんどのものが土の表面に置いて追肥として使用します。

- 液体肥料

→液体肥料は、水肥や液肥とも呼ばれ肥料のタイプの中でも速効性があり、追肥として使用します。水に希釈して使用するタイプと、そのまま薄めずに使用するタイプがあります。

肥料を与える時期

観葉植物に肥料を与える時期は、3〜11月頃です。気温が上がり始めると新芽が出てくるので、観葉植物の生長スピードも早くなってきます。

そのため、観葉植物の生長に必要な養分の量も増えるので、肥料を与えるのに適したタイミングと言えるでしょう。

ただし、地域によって気温や生長スピードなどが異なるので、新芽が出てきてから与えるのがおすすめです。私は、新芽が出てきた順に置き肥を与えてますよ。

一方、気温が下がる12〜2月頃は多くの観葉植物が休眠期に入るので、肥料を与えないのが一般的です。生長スピードが緩やかになる休眠期に肥料を与えてしまうと、肥料焼けを起こし観葉植物が枯れる原因につながります。

ちなみに、観葉植物を暖かい室内で管理している場合は、冬でも肥料を薄めて与えるケースがあります。

肥料の与え方

ここでは、肥料の基本的な与え方を解説していきます。

元肥は植え付け・植え替えの際に与える

元肥(もとごえ・もとひ)とは、観葉植物を植え付け・植え替えする際の土にあらかじめ混ぜておく肥料のこと。

元肥は観葉植物の生長の土台になるので、ゆっくりと長く効果が持続する緩効性や遅効性(ちこうせい)のある肥料を選ぶとよいでしょう。

とはいえ、市販の観葉植物専用の土を使用する場合は、元肥がすでに入っていることが多いので、絶対混ぜ込まないといけないわけではありません。

追加で混ぜ込まなくてもすでに配合されているもので十分だと思いますが、「よりしっかりと生長させたい!」という方は元肥を混ぜ込むとよいでしょう!

生長に合わせて追肥を与える

追肥(ついひ)とは、観葉植物の生長に合わせて必要な養分を追加する肥料のこと。最低気温が15℃以上になると、観葉植物の生長が活発になるので置き肥を追肥します。

特に春先はたくさんの養分が必要になるので、大きく生長させたい場合は置き肥+液体肥料を与えるとよいでしょう。液体肥料は、水に薄めたものを水やりのタイミングで鉢底から流れ出るまで与えます。

気温が下がり新芽が出てこなくなったら、置き肥を取り除き液体肥料を1カ月に1回を目安に与えます。上記でもお伝えしましたが、冬は観葉植物が休眠期に入るので一般的に肥料を与えません。

しかし、暖房の効いている室内で観葉植物を管理している場合は、2週間に1回程度の目安で液体肥料を与えてもよいでしょう。※肥料の種類によって与え方や量が異なるので、使用上の注意をよく確認してくださいね。

とはいえ、室内で管理しているから「あまり大きくしたくない!」「サイズを変えたくない!」という方も多いはずです。そのような場合は、無理に追肥を与える必要はありません。

植え替えを行い、定期的に土を入れ替えて養分を補ってあげるのがベスト!植え替えを行う目安は、2年に1回です。

»植え替えについて知りたい方は、下記をご覧ください。

肥料を与える際の注意点3つ

肥料は観葉植物を元気に育てるために使用しますが、与え方や量を間違えると枯れてしまう場合があるので注意しましょう。

ここでは、肥料を与える際の注意点を3つ解説していきます。

注意点①:観葉植物が弱っているときは肥料を与えない

観葉植物が弱っているときは、肥料を与えてはいけません。その理由は、肥料を与えることで枯れてしまう可能性があるからです。たしかに、元気がなかったら「栄養が足りないんじゃないかな……」と心配になりますよね。

しかし、観葉植物は肥料不足で弱っているのではなく、ほとんどの場合が水切れや根詰まり、根腐れなどが原因になります。

実際に、根詰まりや根腐れになった観葉植物に肥料を与えると、根が肥料焼けを起こし水分や養分を吸収できなくなるのです。

そのため、観葉植物が弱っている時は肥料を与えるのではなく、原因を突き止めて正しく対処するようにしましょう。

»根詰まりについて知りたい方は、下記を参考にどうぞ。

»根腐れについて知りたい方は、下記を参考にどうぞ。

»枯れる原因と枯らさないコツについて知りたい方は、下記を参考にどうぞ。

注意点②:肥料を与え過ぎない

観葉植物を元気に大きく育てたいからといって、肥料を与え過ぎてはいけません。なぜなら、根が肥料過多や肥料焼けを起こす可能性があるからです。

たとえば、土の中で肥料の濃度が濃くなると、浸透圧で根から水分が流れ出てしおれてしまうので、必要な水分と養分が吸収できなくなります。そのため、肥料を与える際は規定量を守り、与え過ぎないように注意しましょう。

注意点③:植え替え後すぐに肥料を与えない

観葉植物の植え替え後は、追肥を行わないようにしましょう。なぜなら、植え替え後は根や葉などを切られたり環境が変わったりすることで、観葉植物が弱っている状態だからです。

実際に、根が弱っているところに追肥を与えると、肥料焼けを起こす可能性があります。

そのため、植え替え後すぐの肥料は控え、2週間程度経ってから観葉植物がしっかり根付いたのを確認して追肥を与えるとよいでしょう。

ちなみに、元肥は植え替え時に使用する肥料なので、土に混ぜ込んでも大丈夫ですよ。

»植え替えについて知りたい方は、下記をご覧ください。

観葉植物に肥料を与えて元気に育てよう!

今回は記事前半で、「肥料の必要性」「観葉植物の生長に必要な栄養素」「肥料の種類」「肥料のタイプ」について。後半では、「肥料を与える時期」「肥料の与え方」「肥料を与える際の注意点」についてご紹介しました。

観葉植物は肥料を与えることで、大きく元気に育てられます。しかし、肥料を与えるタイミングを間違えたり与える量が多過ぎたりすると、逆に観葉植物を弱らせてしまうので注意が必要です。肥料を与える際は、時期や量をしっかり守るようにしましょう。

また、肥料は原料や形状の種類が豊富で、それぞれにメリット・デメリットがあります。購入する際は、容量の少ないものを選びさまざまな種類を試すことで、観葉植物との相性や使い勝手がよいベストな肥料を見つけられますよ〜!

»初心者でも育てやすい観葉植物についてまとめてみたので、下記を参考にどうぞ!

コメント